Am 15. März ist der Internationale Tag zur Bekämpfung von antimuslimischem Rassismus. Ein Tag, der uns daran erinnert, wie tief verwurzelt Vorurteile gegenüber Muslim:innen sind und wie wichtig es ist, aktiv gegen Diskriminierung vorzugehen. Als Schwarze Frauen erleben wir selbst tagtäglich die Auswirkungen von Rassismus und wissen, wie oft Vorurteile unser Leben beeinflussen. Doch genau deswegen wollen wir heute nicht nur über unseren eigenen Kampf sprechen, sondern solidarisch sein mit einer anderen marginalisierten Gruppe: Muslimische Menschen, deren Identität, ihre Religion, ihre Herkunft oft missverstanden und diskriminiert wird.

Antimuslimischer Rassismus tötet – und er gefährdet unsere Demokratie

Antimuslimischer Rassismus ist kein abstraktes Problem, sondern eine tödliche Realität. Die Morde des NSU, das Attentat von Hanau und zahllose Übergriffe auf muslimische Menschen zeigen, dass rassistische Hetze direkte, oft tödliche Konsequenzen hat. Doch die Gefahr reicht weiter: Dieser Rassismus unterwandert demokratische Strukturen, er sorgt aktiv dafür, dass Täter*innen geschützt und Opfer kriminalisiert werden.

Hier sind 5 Gründe, warum wir alle uns gegen den antimuslimischen Rassismus stellen sollten.

1. Er unterdrückt Wissen und Fortschritt

Im Mittelalter war die islamische Welt führend in Mathematik, Medizin, Astronomie und Philosophie. Doch durch gezielte Ausgrenzung muslimischer Denker*innen wurde der Wissenstransfer in christlich geprägte Gesellschaften behindert – was Europa jahrhundertelang in wissenschaftlicher Rückständigkeit hielt.

2. Er verschafft einen selektiven Blick auf muslimische Errungenschaften

Während kulturelle Errungenschaften wie islamisches Wissen in Wissenschaft und Philosophie oft ausgeblendet werden, werden andere Aspekte muslimischer Kulturen – wie Kulinarik, Kunst oder Mode – gerne konsumiert, ohne ihre Herkunft anzuerkennen. Gerichte wie Couscous, Kebap, Tee oder Kaffee, Gewürze, kulturelle Praktiken wie Tanz oder Hamam sind weltweit beliebt, doch oft ohne Wertschätzung für die Kulturen, die sie geprägt haben. Diese selektive Aneignung zeigt, wie muslimische Beiträge geschätzt werden, solange sie bequem und konsumierbar sind – während gleichzeitig muslimische Menschen ausgegrenzt oder stigmatisiert werden. Wahre Anerkennung bedeutet, nicht nur kulturellen Reichtum zu genießen, sondern auch die Menschen und Geschichten dahinter sichtbar zu machen.

3. Er verzerrt und karikiert mediale Bilder und politische Inhalte und gefährdet so den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die Verzerrung von Bildern muslimischer Menschen durch Medien und Politik untergräbt den gesellschaftlichen Frieden, indem sie Vorurteile schürt und Stereotype verstärkt. Besonders im Wahlkampf wurden oft Ängste geschürt, die Islamfeindlichkeit fördern und ein falsches Bild von Muslimen vermitteln. Diese Darstellung führt zu einer gespaltenen Gesellschaft und gefährdet den sozialen Zusammenhalt. Es ist wichtig, diese falschen Narrative zu hinterfragen und für eine respektvolle, realistische Darstellung zu kämpfen, um mehr Verständnis und Dialog zu fördern.

4. Er bildet die Grundlage für Hass und Extremismus

Die zunehmende Akzeptanz antimuslimischer Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft schafft ein Klima, das Hass, Diskriminierung und Gewalt legitimiert. Dies kann zu einer gefährlichen Spaltung der Gesellschaft führen und den Nährboden für Extremismus bereiten

5. Er ist einfach sch**.**!

Is so.

Warum wir "Mit Kindern über Diskriminierungen sprechen" geschrieben haben

Auch wir sind aufgewachsen mit dieser Bildungslücke, dieser gefährlichen Ahnungslosigkeit. Nicht aus bösem Willen unserer Eltern, sondern weil muslimische Lebenswelten nicht als selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft vermittelt wurden. Eigene Erfahrungen mit antischwarzem Rassismus reichen nicht aus, um die Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen anderer marginalisierter Gruppen zu erkennen und zu reflektieren.

Mit unserem Buch "Mit Kindern über Diskriminierungen sprechen" wollten wir muslimische und nicht-muslimische Eltern sowie erwachsene Bezugspersonen empowern: Einerseits, um ihre eigenen Vorurteile, ihre Unwissenheit – und ja, manchmal auch ihre Ignoranz – zu erkennen und zu hinterfragen. Andererseits, um muslimische Bezugspersonen darin zu bestärken, sich und ihre Identitäten zu umarmen, und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, ihre Kinder in diesem Selbstbewusstsein zu stärken.

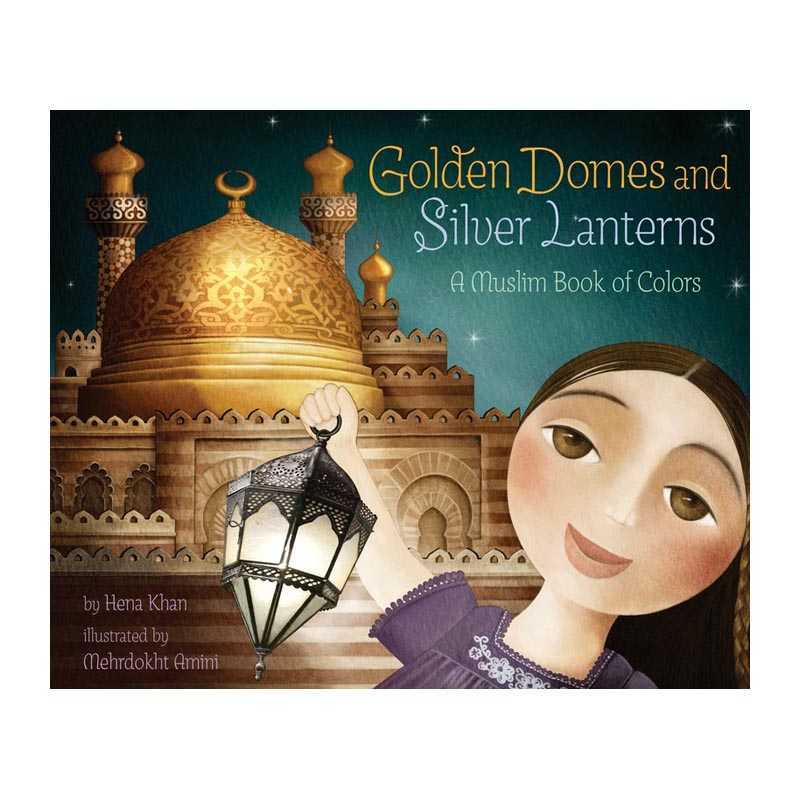

Ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung von Diskriminierung ist, mit Kindern über diese Themen zu sprechen und Bücher über muslimische Lebensrealitäten zu lesen. Diese Geschichten sollten zuallererst positive Inhalte transportieren und Spaß machen. Also los, lasst uns beginnen mit diesen folgenden Vorschlägen.